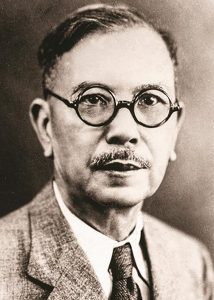

陳嘉庚組織機工抗日 為中國發展出謀獻策

新加坡僑領陳嘉庚抗戰中組織捐款、召集機工回國抗日,四九年後為新中國出謀劃策,堅決反對割棄外蒙,鬱鬱而終。

陳嘉庚是南僑機工主要的組織者,在抗戰期間直到新加坡淪陷前,他一直坐鎮新加坡武吉巴梳路四十三號怡和軒,並在裏頭生活居住,旦夕不離南僑總會的事務。陳嘉庚四度擔任怡和軒主席,是中國、新加坡兩國重要的華人領袖。

如今,怡和軒仍在原址,與新加坡知名作家英培安創辦的草根書室為鄰,怡和軒的一樓為先賢館,紀念陳嘉庚、李光前、陳六使以及林義順等新加坡華人商界與社會領袖。怡和軒三樓是陳嘉庚坐鎮籌謀南僑機工及南僑總會一應支援祖國抗戰事宜的地方,陳嘉庚當時夕臥於此,日起則開始辦公。如今,三樓中掛著一幅新加坡國寶詩人、書法家潘受教授的題字:「是抗日戰爭時期南洋華人之心臟」,可見怡和軒在抗戰歷史的地位。

從一九四九年中共建政起,陳嘉庚長居於中國大陸,擔任中央人民政府委員、全國政協常委、全國人大常委等職,一心一意要為中國發展出謀劃策,卻痛恨自己的意見不被採納,也批評中共違背《中國人民政治協商會議共同綱領》。

陳嘉庚自一九五零年二月十五日返抵新加坡後,居住三個多月後就回到中國,自始未再踏足新加坡。然而,一九五零年在中國定居後,陳嘉庚在一系列問題與當局多有不合,據其侄兒、新加坡中華總商會會長陳共存口述的《陳嘉庚新傳》記載,其一便是外蒙獨立問題。